特休天数怎么算?曆年制、週年制哪个好?3个QA告诉你计算方式与差别

- 匿名

- 劳动法

- 2023-12-23 06:03

- 创业

- 创业的难度

- 为什么不创业

特休天数怎么算?在劳基法的规定下,劳工享有休特休假的权利,但一般来说往往是由公司来决定特休给假方式,最常见就是和,这两种制度的特休天数有何不同?选择哪种制度计算公式较简单呢?以下将透过3个QA来帮您解答。

Q1:曆年制VS週年制有何不同?如何计算特休天数?

(一)週年制特休的定义

特休算法上较简单,从员工开始计算年资,当满一定年资时(半年、1年、2年…等),就可享有法令规定的特休天数权益,至于请休期限则是从符合请领日当天到隔年年度到职日。(劳基法施行细则第24条第2项第1款规定)

目前劳基法规定,劳工在同一家公司服务满一定年资,可享有特休天数权利如下(劳动基準法第38条第1项):

1、工作年资满6个月以上,未满1年→特休3天

2、工作年资满1年以上,未满2年→特休7天

3、工作年资满2年以上,未满3年→特休10天

4、工作年资满3年以上,未满5年→特休每年14天

5、工作年资满5年以上,未满10年→特休每年15天

6、工作年资满10年以上→每1年特休加给1天,上限为30天

(二)週年制特休天数计算说明

举下图为例,新人妹在2021年7月1日到职,到2021年12月31日年资满半年,且2022年1月1日仍在职,则享有3天特休假权利,她可以从2022年1月1日开始请这3天特休,并在2022年6月30日前请毕。接着到2022年6月30日年资满一年,则可在2022年7月1日开始请7天特别休假,并在2023年6月30日前请毕。

(三)曆年制特休的定义

是指雇主和员工约定每年1月1日至12月31日作为固定计算区间,再按照员工年资比例换算特休天数。(劳基法施行细则第24条第2项第2款规定)

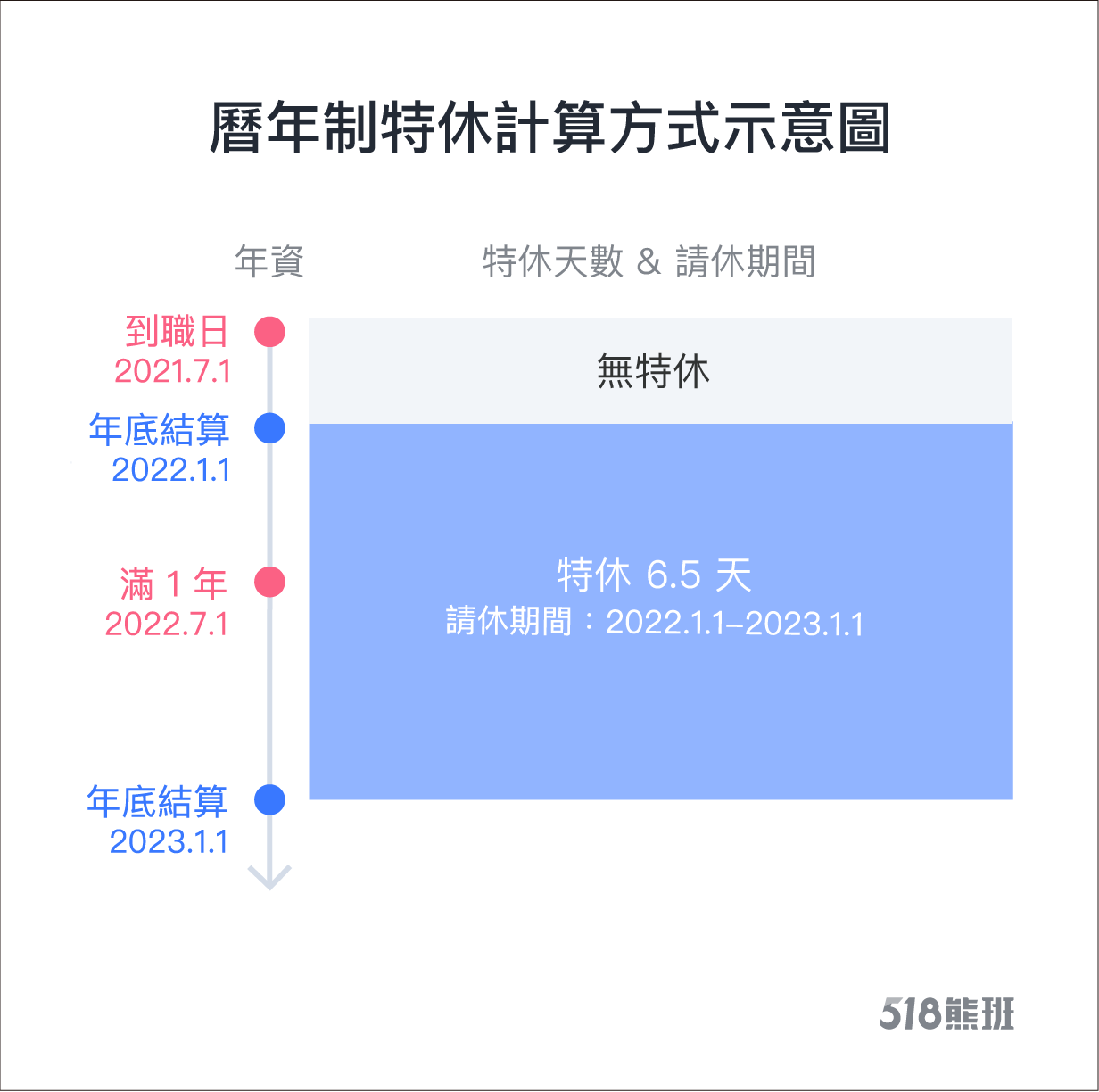

(四)历年制特休天数计算说明

我们一样以上面週年制的週期来举例说明,因曆年制和週年制不同的地方在于满一年7天的特休假计算方式。

举下图为例,假设新人妹在2021年7月1日到职,到2021年12月31日年资满半年,因此2022年1月1日起有3天特休假;再来到2022年7月1日年资满一年,若以週年制来看应有7天特休假,但实际计算下来只有3.5天特休【7天X6个月÷12个月】,也就是2022年7月1日起有3.5天特休。因此总加起来,新人妹在2022年全年间共有6.5天特别休假【3天+3.5天=6.5天】可请。

从这边您可能会发现,採用週年制和曆年制计算的特休天数差了3.5天,其实是因为曆年制的算法将少了3.5天的特休往后递延。

如果您觉得这两种特休制度听起来很複杂,其实劳动部有提供特别休假日数试算系统,可以让您一键计算出答案。

Q2:週年制和的曆年制优缺点分别是什么?

通常採用週年制时,特休天数因为不需换算年资比例,可直接对照法规特休天数、争议较少,但缺点在于雇主、人资必须记得每位员工的到职日,个别提醒未休完特休天数。

而实施曆年制特休的企业,通常是因为员工数较多,雇主为了方便管理员工休假而统一规定,但缺点在于年底时必须统一按比例计算剩余特休日,且计算上较複杂,有小数点或容易算错少给假等问题,而造成劳资纠纷。另一方面,如果许多员工常积假,可能年底会有多位员工挤在同一日期排休,导致雇主人力调度问题。

Q3:员工离职或契约终止时,未休完特休如何计算?

很多雇主、人资以为员工离职时如果特休没休完,就等同于员工自行放弃这个休假权益,但其实特别休假和一般请假(病假、事假等)概念并不相同,没有休完的特休可以折现,一般请假则不行。

另一方面,当员工主动离职,或雇主因为任何原因和员工终止契约时,都必须将未休完的特休天数折算薪水,而如果是採用曆年制的企业,则要统一回归到週年制的方式来折算特休天数,因为曆年制特别休假会有递延给假的问题(前面曆年制的特休天数计算有提到)。

法令没有特别规定雇主必须以曆年制或週年制方式给特别休假,因此雇主要如何约定可以自行弹性选择,但建议在员工到职时便说清楚,且因一般民众对特休假法令定义的认知就是年资到了享有一定天数休假(週年制),小编也建议雇主尽量事先和员工协商好给假方式,除了避免少给特休假或薪水而违法受罚,也能免除劳资纠纷。(我想你还喜欢:员工特休都结清了吗?特休结清、换钱算法1分钟看懂)

声明:文中观点不代表本站立场。